☆成果にこだわる実践的な改善指導と研修会!! ☆だから内容は充実!! ☆貴社のニーズに合わせてカスタマイズ!! ☆全てガラス張りで情報提供します!! ☆内部監査員養成実績18000人を超えました!! ☆ISO認証取得企業実績数430事業所を超えました!!

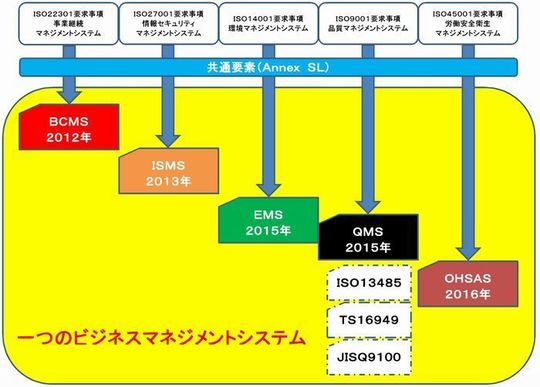

ISO統合マネジメントシステムの考え方

- ISO規格の共通テキストと言われる附属書SL(Annex SL)の採用により、今まで独自路線を歩んでいた規格群が、附属書SLによって統合の方向へ進んでいきます。

- つまり、ビジネスマネジメントシステムへの統合を目指して作られた統合マネジメントシステムとして運用することが可能となりました。

- 今後改訂される規格は、附属書SLに定められた共通用語、共通テキスト、HLS(High Level Structure、上位構造)を使用して規格を構成することとなり、統合化が容易となります。

- HLSとは、規格の章立て(目次)のことで、要求事項の骨組みとなります。

- HLSにそれぞれの要求事項を追加して各規格が作成されます(原則、HLSの変更や削除は 認められません)。この仕組みをプラグインモデルと言います。

- つまり、HLSというプラットホームに、各規格をモジュールとしてプラグインすれば、それぞれのマネジメントシステムが個別に運用されるのではなく、 1つのビジネスマネジメントシステムとして統合される、という発想です。

- 規格における要求事項の多くは共通であり、これらの要求事項は、上図に示すように、一つの一般的なマネジメントシステムで事実上対応する事ができる。

- したがって、この方法で二つ以上のシステムを結合することによって重複を減らす事は、マネジメントシステム全体の規模を大幅に縮小し、システムの効率及び有効性を改善する可能性が生じる。

- 上図は、さまざまなマネジメントシステム要求事項が単一の構造になっている場台、共通の要求事項を統合できることを示している。統合は、組織に最適な方法で実施することが望ましい。

- 大規模な組織又は複雑な組織では、すべてのマネジメントシステムを無理に1つの仕組みに統合するのではなく、組織の各部門間で整合性のある2つ以上の統合システムにマネジメントシステムを割り当てた方がよい場合もある。

- そのような場合であっても、組織は、MSSの構造の整合性を保つことによって、アプローチの共通性を確実にすることが望ましい。

- 統合は計画を立て、構造化された方法で実施する事が望ましい。多くの企業は、品質規格の実施について顧客要求、又は労働安全衛生システムの導入に対する外部の要求のような、外部の圧力の結果としてマネジメントシステム規格を採用している。これは、純粋に企業の便益のために行われる統合にあてはまらない。

- したがって、第一のステツプは、企業の二一ズを明確に洗い出す事が望ましい。企業が統合することによる便益を見込む事ができないのであれば、便益が上がる事を見込めない様な組織を想像する事は困難だが、その場合は統合するべきではない。

- ある特定のマネジメ:ントシステム規格の要求事項を満たすためには、その要求事項の詳細な分析を実施し、次に、それをすでに統合したシステムに組み込んだ要求事項と比較する事が必要になる。たとえ共通であると見なされる要素であっても、個々の規格の内容の中では微妙な違いを見せる事がある。

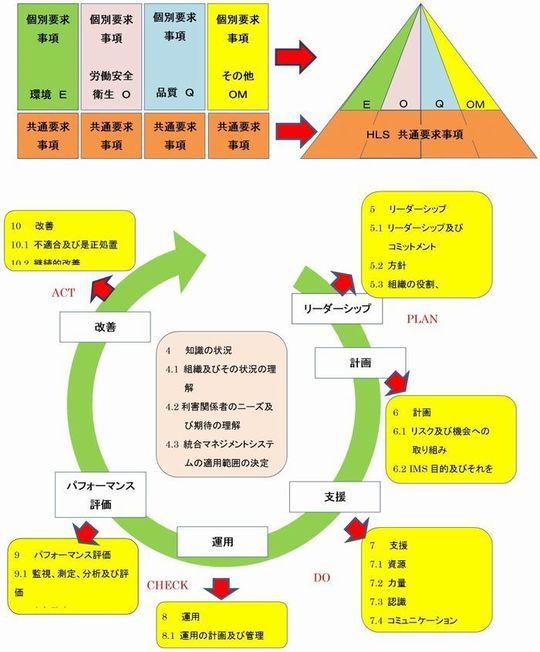

業務(経営)に貢献するPDCAが特長

- 統合マネジメントシステム(HLS)は各規格に共通する普遍的な要求事項によって構成されています。

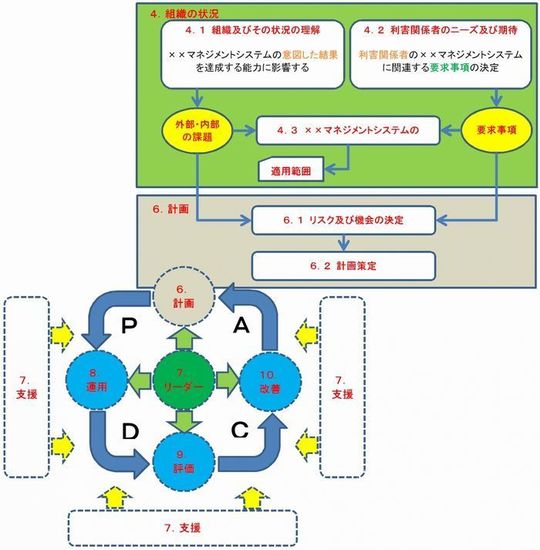

- 要求事項は箇条4から箇条10までで、順にPDCAを形成しています。特徴的なのは、 箇条4から箇条6のPDCAの計画(PLAN)の部分です。

- 箇条4.1の「組織及びその状況の理解」のアウトプットである「課題」と箇条4.2の「利害関係者のニーズ及び期待の理解」のアウトプットである「要求事項」 を考慮して、箇条6.1の「リスク及び機会への取り組み」で計画を策定する、という構図です。

- この箇条4から箇条6までは、ISO31000(リスクマネジメント)をベースに作成されました。ISO31000は、マネジメントシステムではなく、事業計画の達成を 支援するガイドラインです。

- HLSの箇条6.1では、「リスク」と「機会」を特定(determine)する、とあります。ここでは、「リスク」と「機会」が何を意味するかの定義が重要になります。

- まず、「リスク(risk)」ですが、附属書SLには、共通用語としてリスクが定義されており、「不確かさの影響(effect of uncertainty)」となっています。 「不確かさの影響」は漠然としていますが、ISO31000の用語の定義では「目的に対する不確かさの影響(effect of uncertainty on object)」とされています。

- なぜ附属書SLの定義で「目的に対する(on object)」の部分が削除されたかというと、ISO9001にある「品質目的」の「目的」と混同されることを避けるためです。 HLSの箇条4.1で特定(determine)する「課題(issue)」は「経営層」が扱う(ハイレベルな)課題なので、目的も経営上の(ハイレベルな)目的であり、箇条6.1の 「リスク」も経営上の目的に対する不確かさの影響となります。

- 「機会」の定義は附属書SLにはありません。定義が存在しない場合、オックスフォード英語辞典(Oxford Dictionary of English)の訳に従うことになっています。 Oxford訳では機会(opportunity)は「特定の状況によって何かをする、又は成し遂げることを可能にする時 (a time when a particular situation makes it possible to do or achieve something)」とあります(日本語としては「好機」により近いかもしれません)。 つまり、「リスク」と「機会」は、相対する概念ではなく、「影響(effect)」と「時(time)」という別の概念です。

- したがって、「リスク及び機会への取り組み(Action to address risks and opportunities)」は、(経営上の)目的を達成する為の「不確かさの影響」に対する 行動(Action)と(経営上の)目的を達成する為に好都合な「時」にすべき行動(Action)を計画として策定する、という要求事項となります。

- また、各規格では、 それぞれのマネジメントシステムの「意図した成果(intended outcome)」が(経営上の)目的の一部として重なります。

- HLSでは、箇条6の計画(PLAN)に続いて、箇条8の「運用」で実行(DO)、箇条9の「パフォーマンス評価」で評価(CHECK)へと展開していきます。

- また、箇条9.3の 「マネジメントレビュー」では、箇条4.1の「外部内部の課題の変化」と箇条4.2の「利害関係者の課題」を見直す要求があるため、箇条4からスタートしてぐるり と一周する仕組となっています。

- 箇条10の「改善」には是正処置(箇条10.1)がありますが、予防処置はありません。

- 箇条6.1の「リスク及び機会への取り組み」には、予防処置の概念が取り込まれているのでなくなりました(予防処置の発展的解消)。

統合マネジメントシステム構築により、経営(業務)に貢献するPDCAの構築・運用が可能となります。